近日,《星期日泰晤士報》評選的2020年英國富豪榜出爐,發明創業家

詹姆斯·戴森首

次登上了富豪榜榜首。曾經窮的飯都買不起的他有著怎樣的故事經歷呢?

品牌故事

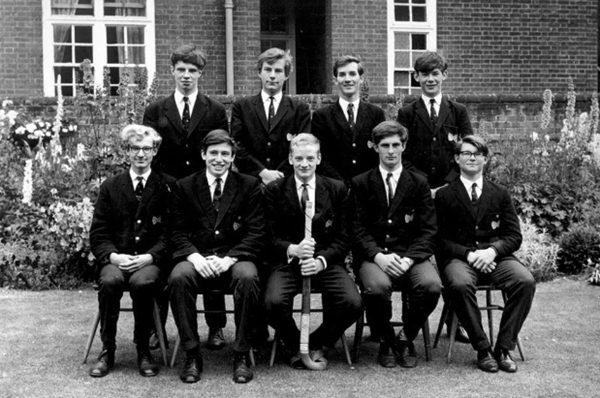

詹姆斯的父母都在教育系統工作,本應快樂長大的他卻在9歲時遭遇了喪父之痛。父親應為癌癥去世了,這使戴森的母親和三個孩子的生活陷入了窘境。

好在詹姆斯當時所就讀的寄宿學校為這個家庭提供了獎學金等福利,允許戴森家的孩子在父親去世后留在學校。戴森得以在9歲到19歲的10年間,在這所寄宿學校完成了中小學教育。一次,詹姆斯在為學校設計戲劇宣傳手冊的時候,將翻頁式的冊子改成了卷軸式,然而校長卻不屑一顧。這讓詹姆斯明白:改變事物,實現革新,必然要不斷對抗他人的阻撓。

進入大學后的詹姆斯最初選擇了美術專業,在學習了一年美術后轉攻了家具和室內設計。21歲就和美術系的同學“英年早婚”。

在大學的最后一年里,23歲的詹姆斯轉向工程學,在得到了老師的指導之后,聯合設計發明了一款海上運輸艇,這條運輸艇被戴森的東家制造出來,速度是50英里/小時,載重為三噸,當時主要用于石油業和建筑業。

戴森的另一個發明是球輪手推車。當時,剛剛畢業的他,和妻子住在距離倫敦100英里的鄉下。在務農時,他看到傳統的手推車常被泥濘的地面卡住,就想到要發明一種新的手推車來解決這種窘境。

后來,戴森還為這款手推車申請了專利,并在77年獲得了一個設計獎。獨球車推向市場后大受歡迎,占據了50%的份額,一年就賣掉了4萬5千輛。然而,不久后這個設計被人竊取,美國一家廠商也開始仿造。這使得戴森的獨球車未能進入美國市場。

他說:“我的成功,來自于觀察那些日常所用的,但一直被認為無法改善的東西,我享受那個解決問題的過程,為此愿意付出時間、耐心,并且接受失敗”

1974年,27歲的詹姆斯注冊了自己的公司,轉讓了獨球車專利的他獲得了20萬英鎊的資金。

他常與妻子共同分擔家中的清掃工作,所有家務里最讓他討厭的事請就是吸塵,因為當時的吸塵器是內置垃圾袋的,因為垃圾袋的排氣孔容易被毛絮堵住,導致吸力下降,吸不進袋子的垃圾都滯留在吸塵器里。一開蓋子,塵土飛揚,還要自己一點一點收拾干凈。從9歲幫母親做家務時開始就討厭,一直到成家立業后,這一讓人頭疼的設計竟然毫無改進。于是詹姆斯準備自己做一個吸塵器。

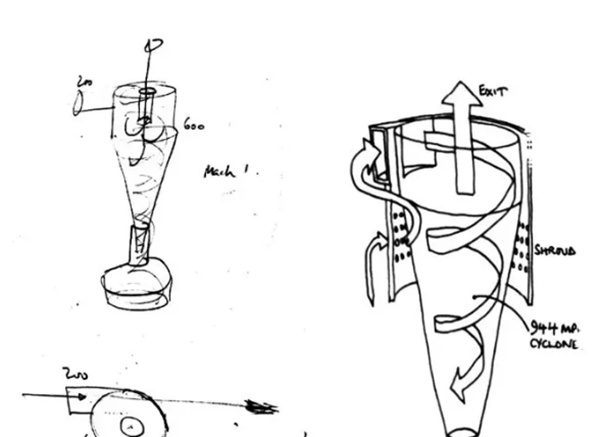

詹姆斯家旁邊有一家伐木作坊,作坊用旋風裝置分離木屑。受到這個啟發,戴森決定設計一款不需要換垃圾袋的真空吸塵器。

當時,詹姆斯問妻子——

如果有一臺不需要換垃圾袋的吸塵器會怎樣?

太太說:那就太好了。

詹姆斯又問——

但是不使用垃圾袋的話,你要自己傾倒灰塵毛發,這樣也可以嗎?

太太說:可以接受,反正即便有垃圾袋,灰塵還是會灑出來。

然而股東卻不同意詹姆斯的想法,他們都覺得如果真的可行,那吸塵器巨頭胡佛公司早就想到并且做出來了,還輪得到你來?

由于理念的大不相同,詹姆斯被趕出了公司,1979年,32歲的詹姆斯失去了工作,還有3個孩子需要養活,但是他并沒有去找新的工作,而是在家專心的研究起了吸塵器。獨自行動的“藝術生”要跨界鉆研工程技術,難度可想而知。用了三年多時間,他做了5126個樣機,每個都失敗了。

“有的時候一天測試兩個,不對的話就一直做下去。”

這一研究,就研究了5年。5年里,他的債務越來越重,最多時,他欠了銀行100多萬英鎊。全家靠妻子的收入勉強維持著。

"我的妻子邊賣畫邊授課,我們不停地借錢、借錢、借錢。我們開始自己種菜吃,就連孩子的衣服都由她來縫制。"

好在詹姆斯有著強大的內心和堅韌的個性——第5127個樣機,成功了。

最開始,缺乏資金的戴森打算把專利賣給大廠。他帶著自己的設計,信心滿滿地拜訪了史丹利百得、伊萊克斯、胡佛等數十家歐美知名公司。

“當時的我有點理想主義,覺得那些廠商看到我的設計,一定驚喜地在辦公室跳起來。”理工男戴森說。

結果恰恰相反。

戴森先是遭到了廠商們傲慢的對待。其中,胡佛公司最為刻薄。胡佛公司在接見戴森之前,要求他先簽署一個協議,同意會面中提到的一切想法都歸胡佛所有,否則就不與戴森見面。好不容易見到廠商,對方看過戴森的原型機后,先是對設計表示一番贊賞,之后便客氣地送他離開了。原因之一是,廠商覺得用戶不會想在倒垃圾的時候,親眼看到收集起的污垢。原因之二則是戴森不了解的潛規則——更換吸塵器垃圾袋是一門生意,就跟如今更換打印機墨盒一樣,廠商出于自身利益要保護舊有的吸塵器市場。

這讓戴森失望極了。四處碰壁并沒有使他失去斗志和信心,相反的給了他繼續前進的勇氣。1986年,一家日本的小公司給詹姆斯打電話,邀請他去日本商談吸塵器的合作事宜。在他飛到日本,開了好幾次通宵會議之后,詹姆斯決定將吸塵器技術賣給這家日本的公司,并取名為"G-Force"

這臺吸塵器在日本售價高達2000美元,比今天的產品還要貴得多,然而就是這樣一臺新奇又高價的產品在日本受到了極大的追捧,甚至成了有錢的象征之一。

好景不長,安利公司以意圖購買專利為由,要求戴森寄來原型機和設計圖。之后,安利擅自使用戴森的技術做出一款新產品出售。戴森不得不起訴安利,以一己之力對抗大廠。這場官司一打數年,直到1991年才以雙方和解告終,幾乎把戴森拖破產。同時,日本經濟泡沫破滅后市場急速萎縮,詹姆斯不得已,在1992年創建了自己的品牌“戴森”,自己生產銷售自己的設計。

“我本來沒有想要成為企業家,我只是對產品本身充滿熱情。但是,與現在成為我競爭對手的那些人見面,浪費了我太多的時間和精力。”

創業路上總是困難重重,風投和銀行最初都不肯借錢給他,這也導致詹姆斯本人對金融系統意見非常大,至今都沒有上市。好不容易拿到銀行的85萬美元后的詹姆斯開始在英格蘭建立工廠,通過郵寄產品目錄的方式做直銷。不久之后英國的百貨公司也開始出售戴森吸塵器,兩年后,戴森成為了全英國最暢銷的吸塵器。

2002年,戴森帶著真空吸塵器戴森DC07進入美國市場。當時,主流吸塵器的售價在100美元,戴森DC07的售價是400美元。

當時有一位零售商說“戴森不僅售價超出同類,而且幾乎全由塑料制成。它的設計翻腸倒肚,透明垃圾桶中可以看到惡心的污垢。如果我是傳統吸塵器生產廠家,我才不會為戴森的入侵而緊張。”2002年,戴森在美國的銷售額比預期多了10倍,百思買、Home Depot、Sears、Bed Bath&Beyond等家電零售商都開始售賣戴森吸塵器。到2005 年,戴森拿下了美國 20% 的吸塵器市場份額。

詹姆斯本人相信“產品為王”只要做得夠好,能解決別人一直解決不了的用戶痛點,就一定有人會買單,價格不會成為問題。因此,戴森公司一直很注重對產品研發的投入,比如花4年耗費5000萬英鎊研發新型電吹風,此后又不斷迭代。每周花在研發上的金額高達700萬英鎊……

其中,很多產品最終都失敗了。戴森內部的員工對于正在進行中的研發都會守口如瓶。《紐約時報》的記者曾去參觀戴森總部,發現“就算是對自己人,戴森員工的口風都很緊,不會彼此交流手里的項目。辦公室的絕大部分區域都禁止入內,樣品們都蓋著帆布。并且,禁止拍攝工程師的電腦屏幕,在一些實驗室里,機器都被蓋上了巨大的黑色垃圾袋。”

詹姆斯曾對《紐約時報》說:“人們會想要買一些奇特的東西,只要那件東西有點兒用。”,同時,他也要求員工都用“工程師的思維去思考”。戴森有過很多失敗的產品,比如洗衣機。在研發過程中,他和一群工程師研究了多種洗衣方法,努力地想讓更有效率的洗衣機實現手洗衣服的效果。那臺洗衣機的市場表現很差,他便將其下架。這是商人的思維。但他說,“我享受那個解決問題的過程”。為此,他愿意付出時間、耐心、并接受失敗。這就是他說的“工程師思維”:

“我未曾失敗,只是發現了一萬種無效的方法”。

“你無法從成功中學到什么有價值的東西,但是從失敗中可以。”

現在的戴森在英國擁有2萬5千英畝的土地,規模已經超過了女王奶奶的資產。

發展歷程

1983年,戴森造出了第一臺吸塵器樣機“G-Force”,并且登上了當年設計雜志的封面

1985年,戴戴森帶著自己的產品前往日本,“G-Force”開始在日本銷售

1991年,G-Force在日本國際設計大獎

1997年,獲得了歐洲設計大獎,是獲得這個歐洲設計最高獎的第一家英國公司

2014年,Cool系列戴森無翼風扇獲紅星獎金獎

2017年,Dyson發售Supersonic吹風機

2018年,在紐約發布了一款名為AirWrap的美發造型產品

2020-05-22

2020-05-22