教父柯里昂說過:三分鐘能夠看透一個人的人,與三年都看不透一個人的人,命運當然有天壤之別。

遠看是營銷,近看是產品,放大鏡看才知道是商業模式。任何離開商業模式談品牌談營銷,不是二不楞,就是耍流氓。任何行業都有本質,任何問題都有核心,從商業模式和品牌的角度,我表達三個論點:

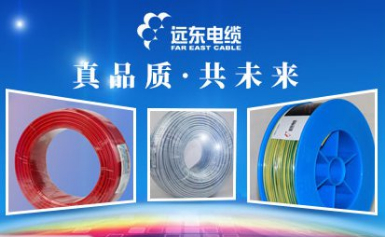

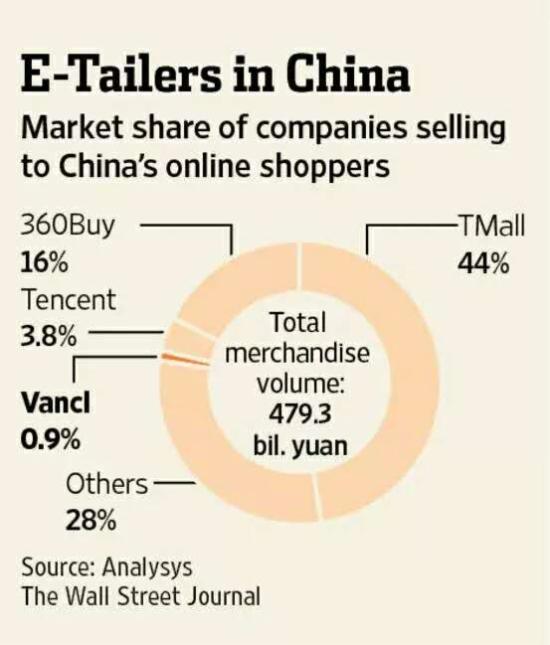

一、凡客的之前成功有兩大原因:首先是踩對了大勢(見下圖1),另一個是土豪錢多(見下圖2)

圖1:2007年——2011年正是大量新網民涌入、網購人群迅速膨脹的窗口期

圖2:2007年——2014凡客從來都不缺錢砸市場

二、凡客的之后的失敗,只有一個原因:用平臺的方式做品牌

凡客的本質是產品品牌,但陳年的玩法是典型的平臺式玩法

穿上道袍做法,披上僧衣念經,隔行如隔山,敬畏規則者才得真自由。

A平臺人人都能做,而品牌則需要品味。

B做平臺需要萬眾瘋搶的熱烈勁,而做品牌則需要為消費者提供挺直腰桿的自豪感。

C做電商平臺,價格才是硬道理,恨不得倒貼;而做品牌,尤其是快品牌,一定要堅守品味,價錢可以相對低,但不能絕對低。一LOW到底,傷透了消費者的臉面,相當于自殺。

D平臺的營銷本質是運營,是保真、保價、保速度,沒有形象只有記憶,沒有情感只有利益,是典型的消費者介入深入的行業,營銷的力量有限,而品牌則是:逼格、逼格、逼格。兩者之間本質上是批發商和品牌商的區別。(補充知識點:中國電子商務模式主要有三類:平臺型、自營渠道型和品牌型)

三、規模vs利潤,你選哪個?

我上周調戲過一段話:“產品就是內容,內容就是傳播,傳播就是營銷,營銷就是社交,社交就是游戲,游戲就是品牌,品牌就是銷售,銷售就是產品”。盡管是融合的時代,但咱自己是狐貍還是貓,歸類一定得清楚,要不是,高額學費后面補!(歸類化思考是營銷模式搭建的第一步)

凡客當年是沿著先烈PPG的血腳印前進,沒想到PPG跳過的坑,凡客又一個不拉、鼻青臉腫地跳了一遍。陳年當年坦言要學百麗,但今年百麗的財報,我記得是關了140多家店。

究竟是做平臺還是做品牌,本質上是你要選擇:究竟是規模和利潤,兩者之間如何balance?

電商屬性全國供貨,決定了其必然走做大規模和迅速上市之路。為獲更多客戶,大都會選擇以虧損換規模,這種惡性循環中必然會丟掉溢價和傷害品牌。所以無論是國美、家樂福、物美,但凡動了“自創品牌”(private brand)念頭,并付諸行動的,比較后都賠個底掉。

當然,如果像亞馬遜那樣持續美譽度爆棚,持續有人送金,則真正萬事無憂。(當然光頭貝索斯已經發力亞馬遜云了),但是現在,誰愿意穿凡客?

以垂直電商為銷售渠道的產品品牌,這才是凡客的歸類。由此,ZARA、H&M、潘多拉珠寶、華為M8、MINISO... ...這才是凡客所應該研究和學習的,而真的不是AMAZON。規模與利潤之間,真得無解嗎?“用庫存周轉效率來平衡規模和利潤的常識――凡客就可擺脫電子商務的魔咒,既可得規模,又可得利潤”。這不算什么秘密吧。

來源:界面

2016-09-13

2016-09-13