說到咖啡,估計絕大多數人比較先想到的都是星巴克,那是全球比較大的咖啡連鎖店。但美國有一個精品咖啡店品牌,目前全球只有27家店,雖然規模遠不及星巴克,但非常火爆,業內都說它有挑戰星巴克的潛質。

這個咖啡店品牌名叫Blue Bottle Café,來自于美國加州奧克蘭,成立于2002年,至今完成了3次融資,投資人中不乏Twitter、Instagram創辦人等硅谷科技大佬,摩根斯坦利也有投資。它被認為是將手工咖啡館商業化、開展規模經營的比較成功的案例。

盡管成立的時間不長,但是Blue Bottle這個名字可是有著幾百年的歷史,那是1683年歐洲第一間咖啡店的店名。咖啡狂熱愛好者的屌絲逆襲 。

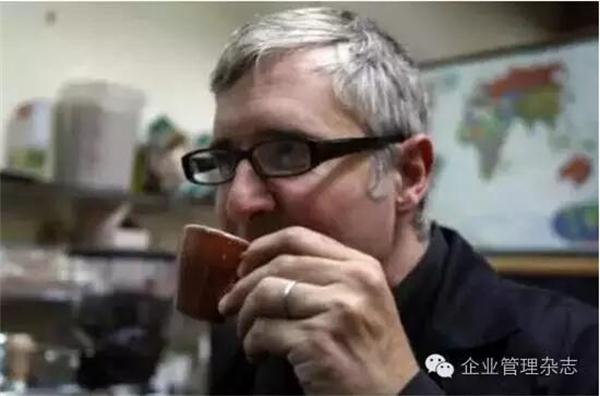

創始人兼CEO名叫詹姆斯·弗里曼(James Freeman),今年49歲了,他曾經一度要把吹單簧管當做自己的事業干一輩子,結果他只干了8年多古典音樂。他更是一個對咖啡極度狂熱的人。

弗里曼從很小的時候就著迷于咖啡,比較初關于咖啡的記憶來自于四五歲時第一次聞到咖啡豆的味道。在創立Blue Bottle之前,他先后在交響樂團及一家音樂軟件公司從事單簧管演奏工作,期間弗里曼做手工咖啡的業余愛好逐漸發酵。

終于他放下了音樂的工作,專心投身咖啡事業。

起初并不順利,當他將自己售賣獨家研制的烘焙咖啡豆理念告訴專業人士時,遭到了拒絕。不過弗里曼并沒有就此放棄,他自己掏錢以每月600美元的費用租下了一套烘焙設備自己研發產品,嘗試各種咖啡豆和不同的烘焙技術,并且逐漸開始向當地商家推銷。

生意的真正開啟源自于弗里曼與一位設計師的合作,他以持續一年每周免費提供1磅咖啡豆為報酬,請優秀平面設計師為Blue Bottle設計了一個親民風格的Logo。

結果一家名為Miette的咖啡館老板注意到Blue Bottle,并決定嘗試使用弗里曼烘焙的咖啡豆。后來,這位“老板”成了弗里曼的現任老婆。

不做人人都愛喝的咖啡

弗里曼不想開一間跟著流行走的咖啡店,更不是成為一家連鎖速食咖啡店,與星巴克的路線不同,他走的是深耕小眾市場的路線,并開創了一個手工咖啡規模化運作的先例。

不走規模經濟,不把一個產品做到所有人都愛,只討好某領域的狂熱者,其中的風險很大。

Blue Bottle與其它主流咖啡連鎖靠批發分銷咖啡豆盈利相反,其核心業務聚焦在零售店的手工咖啡及咖啡器具銷售上,這是一個高投入換取高回報的邏輯。投資人更是看中這一點。

行內對于Blue Bottle的評價甚高,說它是第三波咖啡文化的黑馬。[page]

那么Blue Bottle究竟是如何火起來的?

細節,決定了弗里曼與Blue Bottle的成功。細節控:寧可慢,不能濫 第一波咖啡文化指的是,只要是咖啡就去喝,速溶咖啡是其中的代表。

第二波咖啡文化就是以星巴克為首的咖啡飲料化。

現在被稱為第三波,是主推優質原料、優質篩選、優質烘焙以及優質沖煮的產地咖啡文化。

只提供烘焙后放置超過48小時的咖啡豆,這是弗里曼的第一原則。

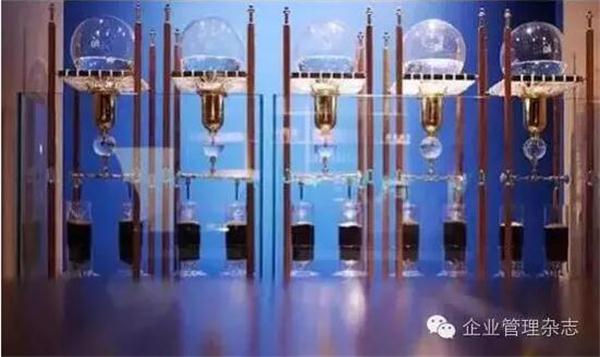

使用昂貴的咖啡機,日式虹吸壺,現點現做,寧愿讓客人多等幾分鐘,也要保證咖啡的多層次口感!比如Blue Bottle 的Cold-Brew(冰滴咖啡),它需等待咖啡與水相融合后,在低溫環境下一點一滴萃取完成,整個制作過程前后一共需要十幾個小時的時間。

從咖啡豆選取,到咖啡制作、出售,店面設計,只要與產品有關,弗里曼每個細節都不放過,讓Blue Bottle有著咖啡界Apple的美稱。

在總部的時候弗里曼每天都會與咖啡師“盲試”新研發的咖啡,這已經成為一個固定的儀式。

為了日本東京店,弗里曼花費大量時間研究日式手沖咖啡的技術,在擴張店鋪的同時給顧客提供更美味的咖啡。

在東京的咖啡愛好者排隊等4個小時就為了喝一杯Blue Bottle手沖咖啡。

Blue Bottle還自己養蜂釀蜜。

店里的價格單簡潔明了,每種咖啡只有一個杯號,一個價格。

去年,為了專心經營咖啡店,弗里曼停止了烘焙咖啡豆批發業務,因為弗里曼發現,自家烤出來的豆子再好,放到別家咖啡店里,指不定做出什么樣的咖啡來,一定會影響顧客飲用Blue Bottle咖啡的體驗。

在進入 Blue Bottle 咖啡廳工作之前,所有員工都需要通過嚴格的訓練。

弗里曼說過一句話:“我并沒有把一切都做得很完美。但是我認為直覺很重要……每一天都是新的一天,是了解人們的新機會。”

(文章來源:金錯刀)

2016-08-05

2016-08-05